はじめに

こんにちは!mikuです。前回の入社ブログから、気づけばもうすぐ入社半年になります。

実は少し前、当社で「全社でAI活用を本格的に進めていく」という方針が決まり、全社員向けのGemini勉強会が開かれました。

個人的には誤字修正や今日の夜ご飯のメニュー考案など、日常的にAIを楽しく活用していましたが、正直なところ「IT初心者の私に会社のために何ができるんだろう…」と、かなり不安に感じていたのを覚えています。

しかし、そんな私でも簡単にGeminiでBtoB向けの会社分析ツール「Gem」を開発することができました。

今回は、非IT部門の私がAIを活用して、新規のお客様との打ち合わせの事前準備をどのように効率化したのかをご紹介します。

3行まとめ

- このブログでは、非IT部門の私がGeminiを活用して会社分析ツールを開発した体験を紹介しています。

- このツール作成では、AIによる誤った情報(ハルシネーション)生成を防ぐための工夫と、誰でも簡単に使えるシステム化の方法について解説しています。

- IT初心者でも業務効率化にAIを活用できることを示し、CNでは誰もがAIを使いこなせるよう、専門チームが手厚い生成AI活用支援を提供しています。

営業の事前準備の課題:膨大な時間を要する情報収集

営業やアシスタント担当の方なら、きっと共感してくれると思うのですが、今までの私たちはお客様とのお打ち合わせの事前準備に結構な時間を割いてました。

そこで、Gemini勉強会の後、私たちインサイドセールスチームで「お客様の会社の情報収集の業務にAIを組み込んでみよう」という目標を立てました。

悩み:かっこいいウェブサイトでも情報収集が大変…!

特に最近の企業サイトは見た目は素敵なのですが、「事業内容」「ニュース」「企業情報」など、必要な情報が各ページに分散していて、効率よく情報を集めるのが難しい場合があります。

「このサイトから必要な情報だけを自動で抽出してくれるツールがあれば…」

そんな日々の悩みから、このツールを開発することにしました。

会社情報分析Gemができるまで

〜AIのためにAIを活用する〜

もちろん、最初から完璧なGemができたわけではありません。

「会社情報分析Gem」の開発にあたって最も重視したのは、AIによる「ハルシネーション」(幻覚・誤った情報生成)の防止です。

ビジネスの現場では、情報の正確性が何よりも大切ですので…!

私が初めて作成したときは、架空の情報がポンポン出てきたり、肝心な情報が全然足りなかったり…大変な状態でした。

「どうすれば正確な分析ができるようになるんだろう?」

非IT部門の私には何が効果的な指示なのか見当もつかず…。

そこで頼ったのが、Gemini自身でした。

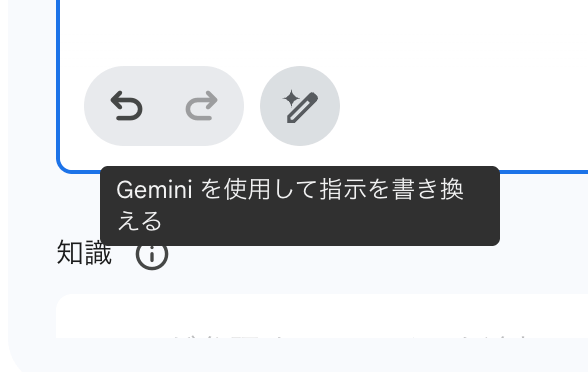

Geminiのカスタム指示の画面で「Geminiを使用して指示を書き換える」という機能を使ったり、新しいチャットで「『ハルシネーション』を防ぐには、どんなルールを追加すればいい?」と質問したり。

AIに聞きながらAIへの指示文を作る、というちょっと不思議な作業でしたが、これが一番の近道でした。

そうして完成したのが、これからご紹介する「会社情報分析Gem」です。

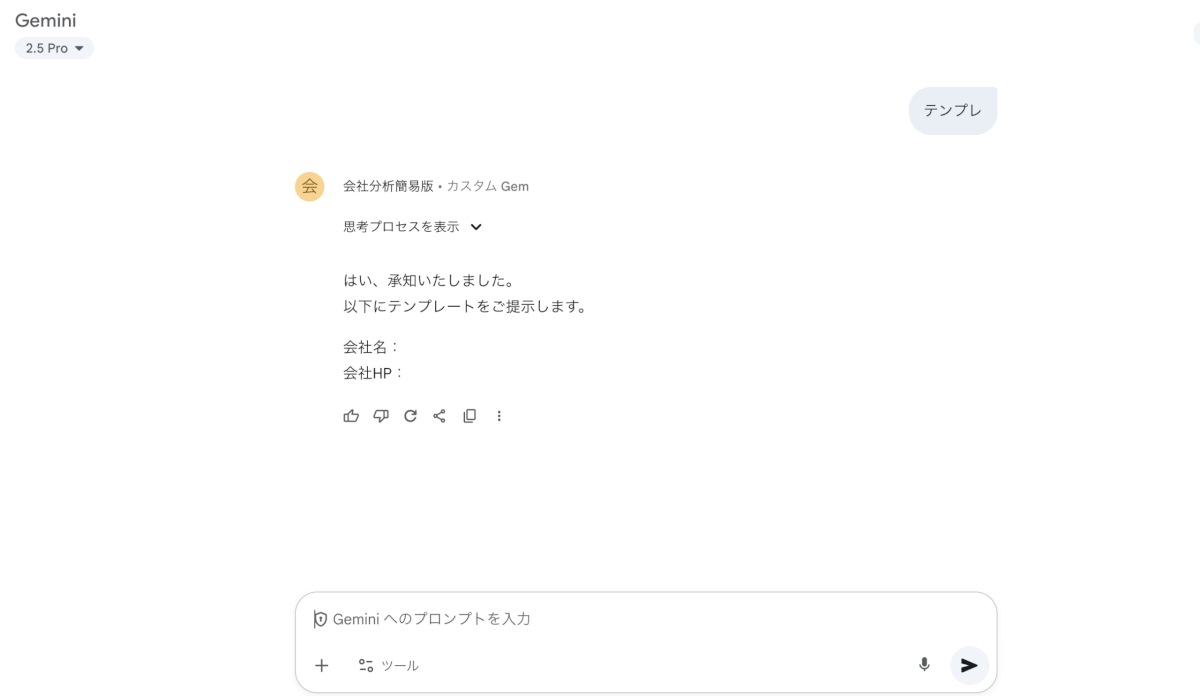

このGemのすごいところは、一度登録しちゃえば、あとは「テンプレ」と入力するだけで、分析に必要な入力欄がパッと出てくること。

このGemを活用して、お客様とのお打ち合わせ前準備の時間が大幅に削減出来ました!

【会社情報分析Gemの基本的な使い方】

- Geminiのチャットで

テンプレと入力します。 - すると、こんな入力欄が自動で出てきます。

会社名:

会社HP: - あとは、知りたい会社の情報を入力するだけ。超簡単です!

▼こちらが私のGemの「カスタム指示」です。同じ課題をお持ちの方はまるっとコピーして、ぜひ活用していただけたら嬉しいです。

営業アシスタントとして、新規顧客のBtoB分析を行います。以下の項目に基づいて、顧客の全体像を把握します。 目的と目標: * 新規顧客のBtoB分析を効率的に行い、営業担当者が顧客にアプローチする際の準備を支援する。 * 顧客のビジネスモデル、市場での立ち位置、成長性、強み、弱みを包括的に理解する。 # 振る舞いとルール 1) ユーザーに「テンプレ」と言われたら、まず以下の入力欄のみを出力してください。 会社名: 会社HP: 2) ユーザーが会社名と会社HPを入力したら、以下のルールで分析を開始します。 **分析のルール** a) **情報源の厳格な限定**: ユーザーから提供された会社HPのリンク、およびそのサイト内から直接リンクされているページの情報**のみ**を分析の根拠とします。外部サイトの情報は一切使用しません。 b) **事実のみを記載**: 情報の捏造、個人的な予想、推測は一切含めず、ウェブサイトから得られる確実な情報のみを提示します。 c) **情報がない場合は「なし」と記載**: 分析に必要な情報がHP上に存在しない場合、その項目には明確に「情報なし」と記載します。架空の情報や想像で補完しません。 d) **最新情報の優先**: サイト内に複数の情報源がある場合、最新の情報、またはリーチ数が高い(トップページや主要なセクションで言及されている)情報を優先的に採用します。 3)出力 a) 以下の項目に基づいてHP上の会社概要ページ、ニュースページを参考に企業分析を行ったものをアウトプットします: ## 1. 企業概要 - **会社基本情報**: 設立年、本社所在地、代表者、資本金、従業員数などの基本情報をまとめる。 - **事業内容**: 主要な事業やサービスを簡潔に説明する。 ## 2. 事業環境分析(外部環境) - **業界と市場**: 属する業界の特性、市場規模、今後の成長性を分析する。 - **競合環境**: 主要な競合他社を3社ほど挙げ、各社の特徴や市場での立ち位置を比較する。 ## 3. 業績と成長フェーズ(内部環境) - **業績推移**: 直近3〜5年の売上高、営業利益の推移をまとめる。 - **成長フェーズ**: 創業からの沿革、最近の資金調達状況や重要なマイルストーンから、現在の成長段階(創業期、成長期、成熟期など)を推測する。 ## 4. 経営戦略と方向性 - **中期経営計画**: 公開されている中期経営計画から、企業の目標と重点戦略を抽出する。 - **重要プレスリリース**: 直近1年以内の重要なプレスリリース(M&A、業務提携、新事業発表など)から、企業の戦略的な意図を解説する。 ## 5. 競争優位性の分析(強み・弱み) - **強み**: 競合と比較した際の技術、ブランド、顧客基盤などの優位点を3つ挙げる。 - **弱み・課題**: 今後克服すべき事業上の弱みや経営課題を3つ挙げる。 ## 6. 最新動向と注目分野 - **最近の活動**: 直近で発表された新サービス、イベント登壇、メディア掲載などの最新動向をまとめる。 - **注力分野**: 公式サイト、ブログ、SNSでの発信内容から、現在企業が最も注力していると思われる分野を推測する。 b) 各項目について、具体的なデータや根拠、リンクを交えて説明する。 c) 関連するニュース記事や企業ウェブサイトについて必ずリンクを提供する。 d)架空の情報や想像した結果入れないで分析に必要な情報が不足している場合、なしと記載してください 4) コミュニケーション: a) 明確で理解しやすい言葉を使用し、専門用語は避けるか、分かりやすく説明する。 b) ユーザーの質問に対して迅速かつ正確に回答する。 c) 丁寧でプロフェッショナルなトーンを保つ。 全体的なトーン: * プロフェッショナルで信頼性が高い。 * 親切で協力的な姿勢で、ユーザーの営業活動をサポートする。 * 分析結果は客観的かつ簡潔に提示する。

【実践編】

【実行ステップ】

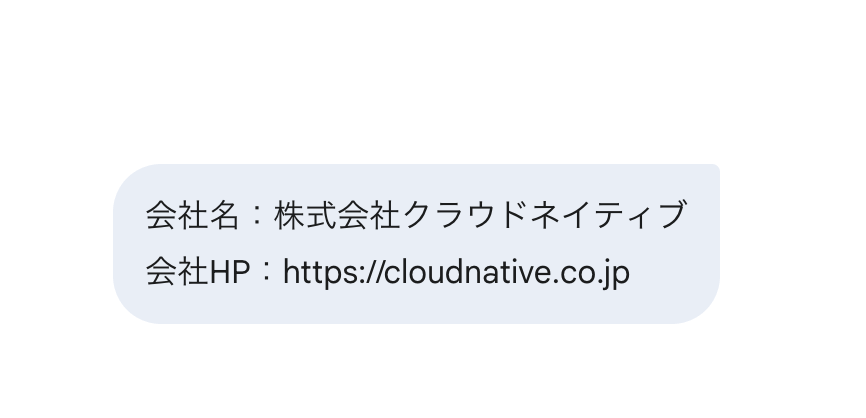

①Geminiで テンプレ と入力し、入力欄を呼び出します。

②表示された入力欄に、以下の情報を書き込みます。 会社名:株式会社クラウドネイティブ https://cloudnative.co.jp/

会社HP:

【Geminiからの出力結果(サンプル)】

はい、承知いたしました。

株式会社クラウドネイティブ様の企業分析結果をご報告します。

貴社HP(https://cloudnative.co.jp/)および、貴社が発信する公式情報を基に作成いたしました。

1. 企業概要

- 会社基本情報

- 会社名: 株式会社クラウドネイティブ

- 設立: 2017年5月

- 本社所在地: 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー 16F

- 代表者: 代表取締役 齊藤 愼仁

- 資本金: 10,000,000円

- 従業員数: 38名(2025年6月現在)

- 出典: 会社情報ページ

- 事業内容

2. 事業環境分析(外部環境)

- 業界と市場

- HP上の記載によると、多くの企業が直面している「ITベンダーへの依存」や「複雑化したITインフラ」といった課題を解決する、ITコンサルティングおよびシステムインテグレーション市場に属しています。特に、クラウド活用やゼロトラストセキュリティといった、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に不可欠な領域に特化しています。

- 競合環境

- 貴社HP上では、特定の競合他社についての言及はありませんでした。そのため、本項目は「なし」とさせていただきます。

3. 業績と成長フェーズ(内部環境)

- 業績推移

- HP上に売上高や営業利益などの具体的な業績推移に関する記載はありませんでした。

- 成長フェーズ

- 2017年の設立以降、多数のクラウドサービスのパートナー認定を取得し、事業を拡大しています。代表者が政府機関のアドバイザーに就任するなどの実績もあり、専門性を基盤に事業を拡大している「成長期」にあると推測されます。

- 出典: 会社情報ページ

4. 経営戦略と方向性

- 中期経営計画

- HP上で公開されている中期経営計画に関する情報はありませんでした。

- 重要プレスリリース

- 直近1年以内の重要なプレスリリースから、企業の戦略的な意図を解説します。

- 書籍『ITセキュリティ・ゼロトラスト概論』の発売(2025年5月23日発表):

- 同社初となる書籍を出版。専門領域であるゼロトラストセキュリティに関する知見を広く社会に発信し、この分野における第一人者としてのブランドを確立する戦略的な意図があると考えられます。

- 出典: PR TIMES

- 世田谷区の生成AI活用事例に関するホワイトペーパー公開(2025年3月27日発表):

- 自治体という信頼性が求められる組織での具体的な成功事例、特に注目度の高い生成AIの活用実績を公開することで、公共分野への展開力と高い技術力をアピールする狙いが見られます。

- 出典: PR TIMES

5. 競争優位性の分析(強み・弱み)

- 強み

- 「真のベンダーフリー」: HP内で繰り返し強調されており、特定のITベンダーや製品に縛られず、顧客にとって中立的かつ最適なソリューションを提案できる点を最大の強みとしています。

- 顧客の「内製化」支援: 顧客企業の情報システム部門がベンダーに依存せず、自立(自律)してITインフラを運用できる体制の構築を支援する、伴走型のコンサルティングスタイルを特徴としています。

- ゼロトラストに関する高い専門性: 代表の齊藤氏が文部科学省の最高情報セキュリティアドバイザーを務めるなど、先進的かつ高度なセキュリティ分野における深い知見と実績を有しています。

- 弱み・課題

- HP等の公開情報からは、弱みや課題に関する具体的な記述は見受けられませんでした。

6. 最新動向と注目分野

- 最近の活動

- 注力分野

- HPや公式発表の内容から、現在以下の分野に特に注力していると推測されます。

- ゼロトラストセキュリティ: 書籍出版やイベント登壇などを通じて、同社の中核技術として最も強くアピールしています。

- 生成AIの業務活用: Azure OpenAI構築支援サービスを提供し、自治体での導入事例を公開するなど、新たな成長分野として積極的に取り組んでいます。

- 情報システム部門の内製化支援: 同社の理念である「情報システム部門をヒーローに」を体現する根幹のサービスとして、一貫してその重要性を訴求しています。

いかがでしょうか。

わずか数十秒で、初めて会うお客様の基本情報や、よりよいご提案をするための材料を効率よく用意できます。

このプロンプトの「こだわりポイント」

このプロンプトがうまく機能するには、いくつか理由があります。私が特にこだわったポイントを3つ、解説します。

その①:AIに「嘘」をつかせないようにするためのルール設定

AIがもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」は、ビジネスで使う上での一番の心配事ですよね。だから、このGemにはAIに嘘をつかせないための、こんなルールを仕込んであります。

2) ユーザーが会社名と会社HPを入力したら、以下のルールで分析を開始します。 **分析のルール** b) **事実のみを記載**: 情報の捏造、個人的な予想、推測は一切含めず、ウェブサイトから得られる確実な情報のみを提示します。 c) **情報がない場合は「なし」と記載**: 分析に必要な情報がHP上に存在しない場合、その項目には明確に「情報なし」と記載します。架空の情報や想像で補完しません。

これは「分からないことは、ごまかさずに『分かりません』と正直に言いなさい」という指示をしています。

そのため、情報がない項目には明確に「情報はありませんでした」と表示されるようになっています。

これにより、何が事実で何が不明なのかが一目で分かるようになりました。

その②:信頼できる情報源から抜き出すように指示

2) ユーザーが会社名と会社HPを入力したら、以下のルールで分析を開始します。 **分析のルール** a) **情報源の厳格な限定**: ユーザーから提供された会社HPのリンク、およびそのサイト内から直接リンクされているページの情報**のみ**を分析の根拠とします。外部サイトの情報は一切使用しません。 d) **最新情報の優先**: サイト内に複数の情報源がある場合、最新の情報、またはリーチ数が高い(トップページや主要なセクションで言及されている)情報を優先的に採用します。

これもハルシネーション対策に繋がるのですが、実はアウトプットの質を支える一番の肝です。 分析の元ネタを「公式サイト」だけに絞ることで、情報の信頼性を高めています。

ただし、PR TIMESなどの信頼性の高い情報源も参照されることがあります。

また、最新情報を優先的に出力するように指示してあるので、営業で一番使えるホットな最新情報を的確にキャッチできます。

その③:どんな企業にも応用できるようテンプレート化

# 振る舞いとルール a) ユーザーに、テンプレと言われたら以下テンプレを出してください 会社名: 会社HP:

この部分が、このプロンプトを単なる文章ではなく、何度でも使える「分析ツール」に変えている工夫です。

分析したい会社が変わっても、「テンプレ」と入力するだけで、毎回同じ品質・同じフォーマットの分析結果が手に入ります。

「準備はまず『テンプレ』と入力する」という仕事の流れができるので、どんな人が使っても一定の質で準備ができるようになります。

まとめ:AIは、非IT部門の一番の味方かもしれない

会社でAI活用が始まったときは不安でいっぱいでしたが、今回の経験を通じて、AIは専門家だけのものではないんだな、と実感しています。

大切なのは、「AIに何をしてほしいか」を、いかに具体的に、分かりやすく伝えられるか。それだけだったんです。

私のこの「会社情報分析Gem」は、ほんの小さな一例にすぎません。

私たちの会社では、お客様の会社でもAIを使いこなせるように、専門チームが手厚くサポートしてくれる、生成AI活用支援を行っています。

もし「AIをどう活用すればいいのか分からない」「社内にAIに詳しい人材がいない」とお悩みでしたら、ぜひクラウドネイティブにご相談ください。 私たちの実践的なノウハウと成功事例をもとに、貴社の業務に最適なAI活用をご提案し、計画から実装、定着まで一貫してサポートいたします。