セキュリティチームのばーちゃんです!

本ブログでは、セキュリオの新機能「AI自動判定機能」を紹介します。

はじめに

本題に入る前に、少しだけ前置きをします。

近年、AIによって巧妙化・大量生産されるフィッシングメールは、企業にとって大きな脅威です。この脅威に対抗するには、システムによる防御だけでなく、従業員一人ひとりが「怪しい」と気づき、担当者や管理者に「報告」する体制づくりが不可欠です。

セキュリオでは、従業員がOutlookやGmailから簡単に不審メールを報告できる「フィッシング報告」アドオン機能を提供しています。従業員の意識が高まり報告が増えるのは嬉しい一方で、報告が増えるほど「管理者の仕分け作業の負担が高まる」のも事実です。

そこで今回ご紹介するのが、セキュリオの新機能AI自動判定機能です。従業員から報告された不審メールをAIが自動で「脅威」か「安全」か判定するため、管理者の負担を軽減できます。

⚠️誤判定の可能性もあるため、最終的な判断はご自身でご確認ください。判断の一助としてお使いいただければと思います。- 従来のフィッシング報告運用の何が課題だったのか?

- 新機能によって、管理者の作業はどう変わるのか?

- この機能がもたらす価値は何か?

本ブログを読んでいただければ、既存ユーザーの皆様にも、導入をご検討中の皆様にも、セキュリオが目指す「本当に運用が回るセキュリティ体制」を感じてもらえる内容になっています。

💡セキュリオ開発元のLRM社には「Security Diet」の思想があります。

これは、「過剰なセキュリティ」や「無駄な情報」をそぎ落とすことで、セキュリティと業務効率の両立を実現させるという考え方です。

詳細はLRM社のブログ記事をご覧ください。

https://www.lrm.jp/iso27001/blog/security/8411/3行まとめ

- 従業員から「フィッシング報告」された不審メールの危険度をAIが自動判定

- 管理者の「全件目視チェック(一次仕分け)」作業が不要になり、運用負荷が軽減される

- ユーザーが判定理由を確認することで、教育にも繋がる

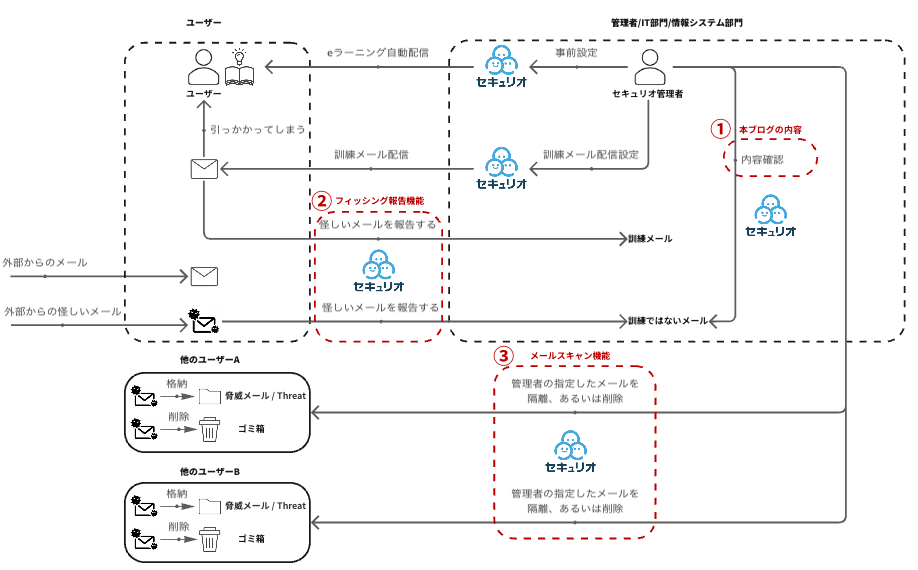

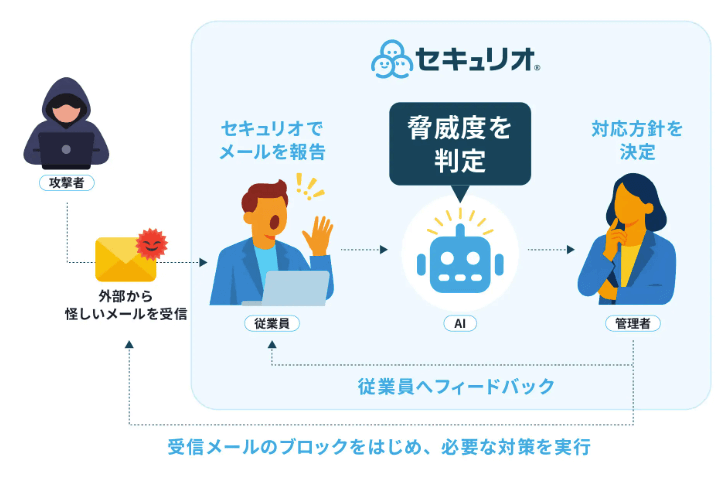

全体像を図で説明

ひとつの機能を深堀りする前に、全体像を抑えていただいた方が分かりやすいと思うため、まず、全体像を図で説明します。

本ブログでは、ユーザーから報告された不審メールを確認する際に、管理者の知見に加えてセキュリオのAIを活用できる機能(赤枠点線の①)を紹介します。

ユーザーが不審メールを報告する方法として、OutlookやGmailのアドオンを提供しています。この機能は「フィッシング報告」として提供されています(赤枠点線の②)。詳細を確認したい方は、以下の手順が分かりやすいので、ご覧ください。

(ご参考)フィッシング報告 / [Outlook on the web] 受信したメールから不審メールを報告する方法

Gmailもほぼ同様の手順です。

また、管理者がユーザーのメールボックス(受信トレイ)から任意のメールを隔離または削除する「メールスキャン機能」も提供しています(赤枠点線の③)。詳細は以下の記事をご覧ください。

(ご参考)セキュリオの新機能! メールスキャンしてメールを隔離する

これまでの課題:報告が増えるほど、管理者の負担も増える

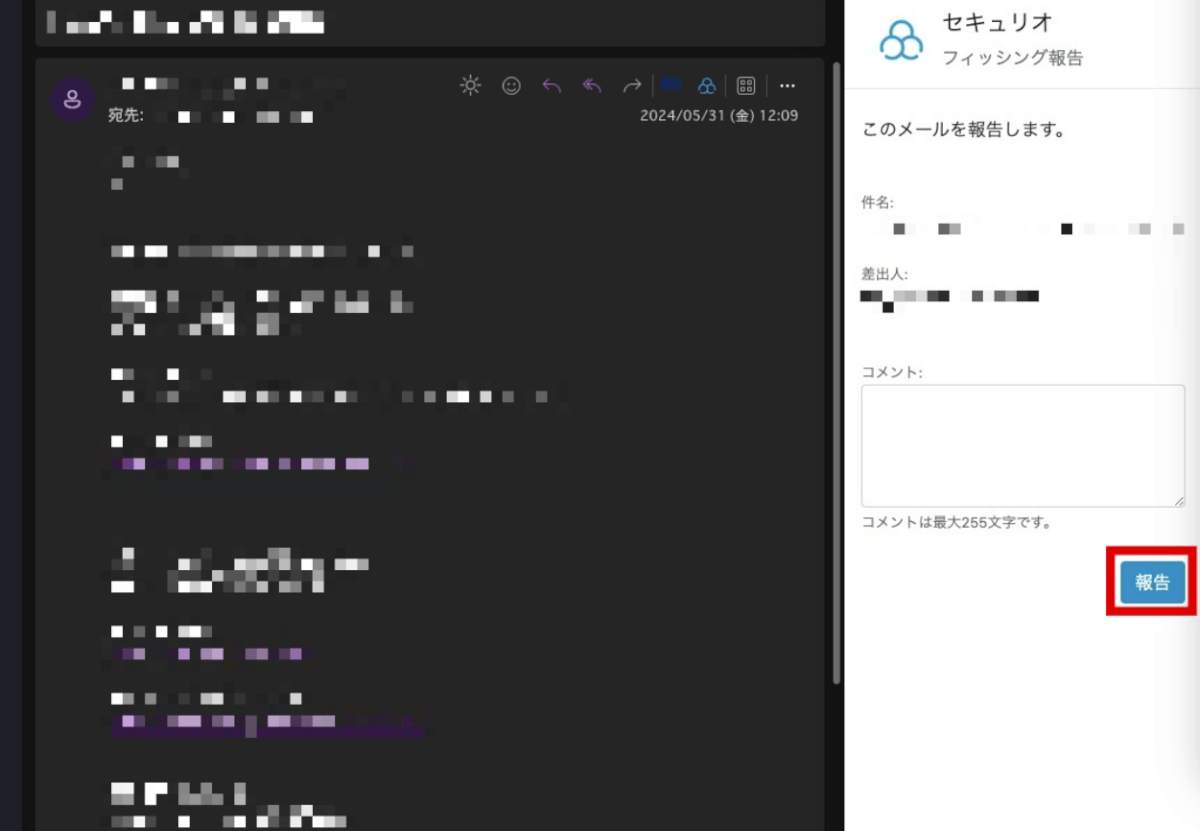

セキュリオの「フィッシング報告」アドオンは、従業員が「このメール、何かおかしいぞ?」と気づき、管理者に報告する「報告文化」を醸成するために開発されています。従業員は、怪しいメールを受信した際、OutlookやGmailのボタン一つで簡単に報告できます。

ユーザーは報告するだけで済みますが、管理者は報告されたメールを確認しなければなりません。

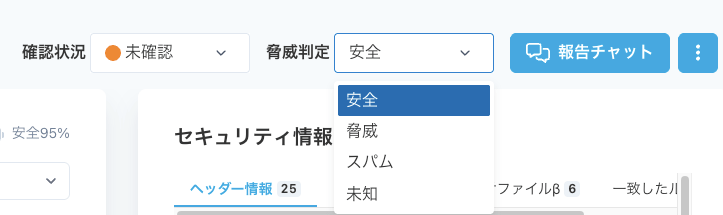

従来の運用では、管理画面に集約された報告メールを1件ずつ確認し、「安全」「脅威」「スパム」「未知」のいずれかに仕分ける必要がありました。

情報システム部門の担当者が一人、あるいは他業務と兼任している「ひとり情シス」体制の企業では、この仕分け作業が大きな負担になっている可能性がありました。

新機能:AI自動判定機能

そこで登場したのが、この新機能です。

今回のアップデートでは、AIの力を活用して管理者の負担を軽減します。

新機能の概要と、管理者やユーザーにとって嬉しいポイントを紹介します。

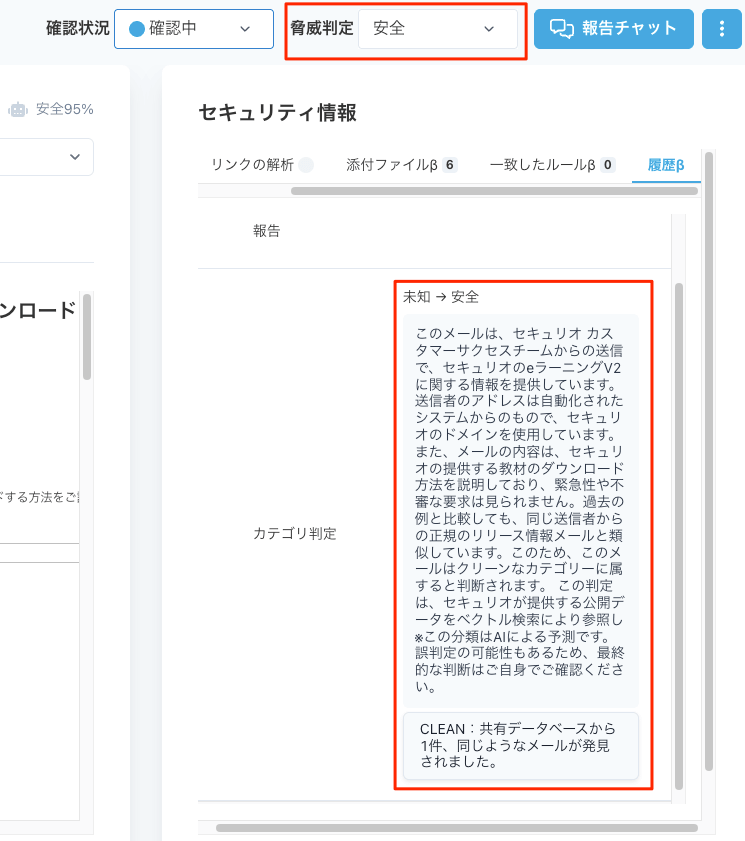

概要:AIが「脅威」「安全」を自動でラベリング

セキュリオの管理画面 [フィッシング報告] > [報告メール] > [訓練ではないメール] から、従業員から報告されたメールの一覧を確認できます。

従来は、管理者が報告メールの内容を1つずつ確認し、「安全」「脅威」「スパム」「未知」のいずれかに仕分ける必要がありました。新機能では、スクリーンショットのように、AIが自動でラベルを「未知」から「安全」に変更します。

さらに、「安全」と判断した理由も記載されます。今回の例では、ドメインとメール本文の内容から安全と判断した旨が自然言語で説明されています。

⚠️スクリーンショットに記載されているとおり誤判定の可能性もあるため、最終的な判断はご自身でご確認いただく必要があります。その一助としてお使いいただければと思います。ここが嬉しい1:ユーザーの教育に繋がる

本機能は、管理者だけでなく、ユーザーにもメリットがあります。

従来は、ユーザーがセキュリオのフィッシング報告機能で怪しいメールを報告しても、管理者による内容確認や仕分けを待つ必要がありました。

しかし、AI自動判定機能を利用すれば、ユーザーが怪しいメールを報告した時点で、AIの判定結果がユーザーにも即時通知されます。

また、マイページの履歴画面を確認すれば、自分が報告したメールが脅威(あるいは安全)なのか、なぜそう判断されたのかを自分で確認できるため、教育効果が期待できます。

ここが嬉しい2:管理者の負荷軽減

実際の運用を想像しながら、管理者の運用負荷を軽減できるメリットを見ていきましょう。

<これまで>

- 報告されたメール50件を、管理者がすべて確認(仕分け)する場合を考えてみます。

- 脅威か安全かを判断するのに1件5分かかるとすると、全体で250分(4時間以上)かかります。

<これから>

AI自動判定機能を活用すると、以下のような運用が可能です。

- 管理画面を開き、AIが「脅威」と判定した数件のみを確認する。

- AIが「安全」と判定したメールは、判定理由を確認する。

- 内容に納得できれば、クローズ。

- 気になる点があるメールのみ、追加で内容を確認・調査する。

- 一次仕分け(ラベル分け)にかかる時間が大幅に短縮される。

ポイントは、管理者が仕分け作業から解放される点です。これまで仕分けにかかっていた時間が短縮されるため、AIが「脅威」と判断したメールの調査・対応に集中できます。浮いた時間を他の業務に回せるようになります。

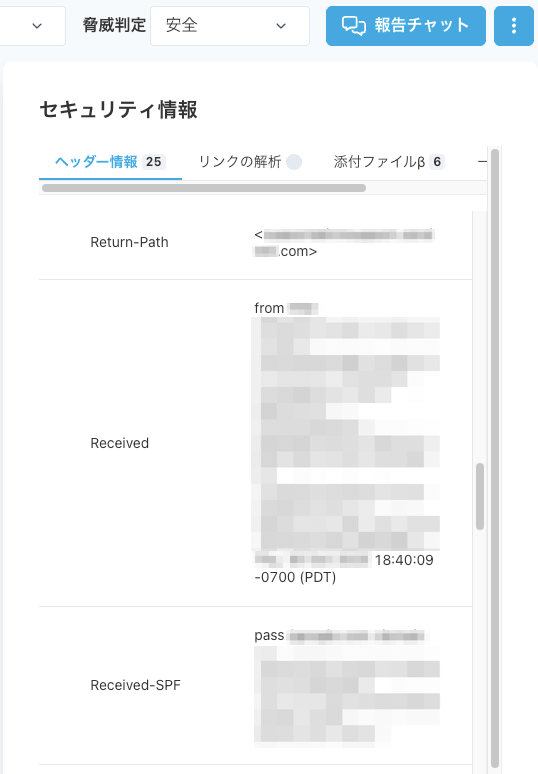

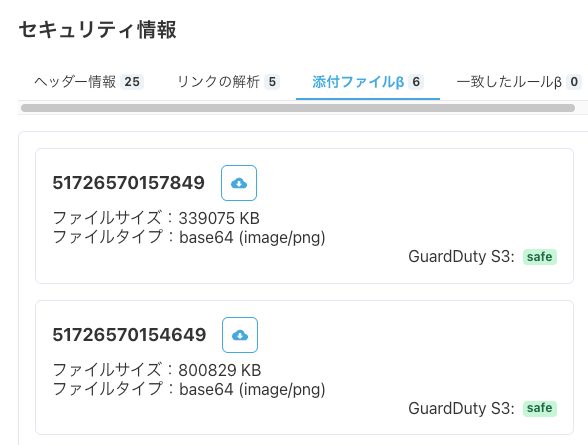

ここが嬉しい3:「ヘッダー情報」「リンクの解析」「添付ファイルβ」

AIが内容を確認する「AI自動判定機能」とは別に、以前から実装されている機能があります。本題からは少し逸れてしまうのですが、管理者にとって便利なポイントなので、嬉しい点の中で、併せて紹介します。

✏️「AI自動判定機能」が実装される前は、これらの情報を基に報告メールの内容を確認していました。ユーザーが怪しいメールを報告すると、セキュリオのUI上に以下の情報が自動的に表示されます。参考までに、スクリーンショットを添付します。

- ヘッダー情報

- Return-Path

- SPF

- Content-Transfer-Encoding

- DKIM-Signature

- Message-ID など

- リンクの解析

- URLとドメイン取得日など

- 添付ファイルβ

セキュリオのUIでは、Return-Pathやドメインの取得日、添付ファイルの安全性といった情報を確認できます。これらは、管理者がメールの脅威レベルを判断する際の材料になります。

こうした情報から、怪しいメールの仕分けしていたことを考えると、「AI自動判定機能」の嬉しさが一層際立ちますね。

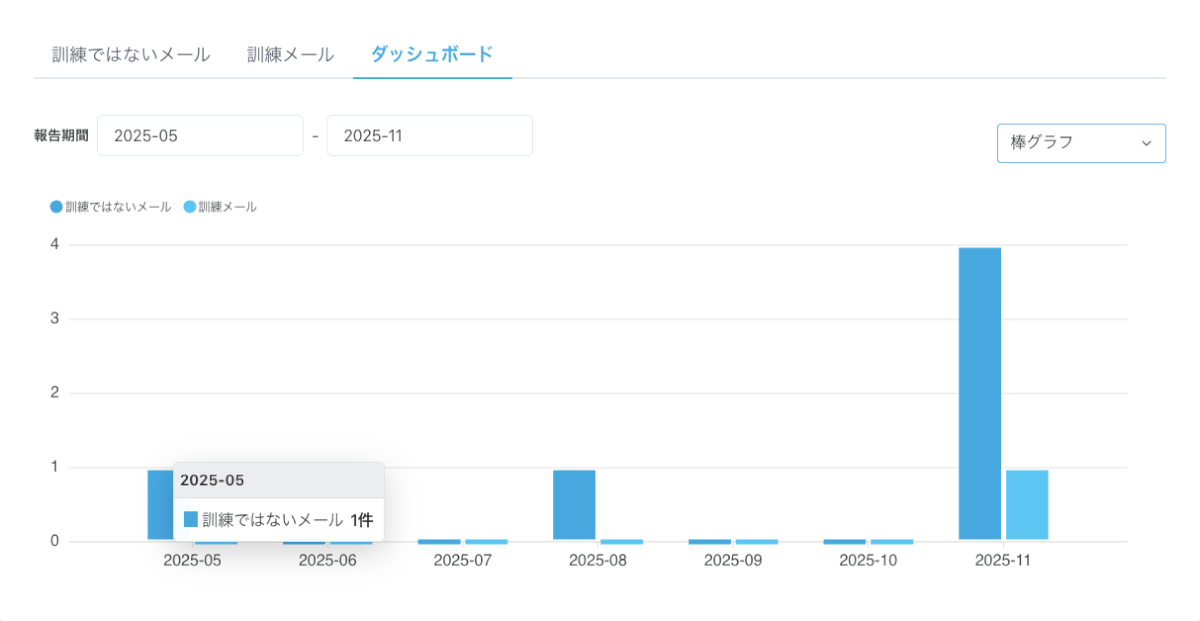

ここが嬉しい4:報告状況をダッシュボードで可視化

この機能も「AI自動判定機能」に直接関係はありませんが、管理者にとって便利なポイントなので併せて紹介します。

報告された「訓練ではないメール」と「訓練メール」の状況は、ダッシュボードでグラフ化され、可視化されます。

グラフは棒グラフ、積み上げグラフ、折れ線グラフから、見やすい形式を選べます。

これにより、以下のような気づきを直感的に得られます。

- 「今月は危険なメールの報告が増えているな……」

- 「訓練メールの報告率が、全社的に上がってきた!」

組織全体のセキュリティ意識の変化や、脅威のトレンドを可視化できるため、単に報告を集めて対応するだけでなく、データ分析を次のセキュリティ施策(例:eラーニングコンテンツの見直し)にも活かせます。

おわりに

今回の「AI自動判定機能」の追加は、単なる「AIを使おう」という機能アップデートではなく、セキュリオが目指す「Security Diet」の概念を実現する機能だと考えています。

巧妙化するサイバー攻撃に対抗するには、「システム」での防御はもちろん、「人」の努力も必要です。

💡こうした「ヒト」の努力は「ヒューマンファイアウォール」と呼ばれ、その重要性が広く認識されるようになってきました。しかし、従業員の意識が高まるほど、管理者の運用負荷が増えるというジレンマがあります。

セキュリオは、AIの力でこの運用のボトルネックを解消しようとしています。従業員からの報告という貴重な情報をAIが素早く仕分けることで、管理者は本当に危険なメールへの対応に集中できます。

これにより、「報告体制が機能し、かつ管理者の負担も最小限」という理想的なセキュリティ運用に一歩近づくのではないでしょうか。

また、訓練ではないメールを通じてユーザーの教育にも繋がるため、より実践的な経験(このメールはこういった観点で安全なんだ、脅威なんだ)を蓄積することにもつながります。

本機能やセキュリオにご興味のある方は、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。セキュリオ以外のお問い合わせもお待ちしております!

お問い合わせフォーム:https://cloudnative.co.jp/contact